過去の弊社ブログの連載から、特に役立つ項目をまとめました。

今回は、第3回目「手描きデザインスケッチのコツ、業界による必須スキル」です。(最終回)

前回までのまとめは

第1回「職務経歴書・ポートフォリオ作成のコツ」

第2回「デザイナー面接のコツ(質問例、マネージメント経験)」をご覧ください。

手描きスケッチの重要性Ⅰ(+ 参考書籍)

ビートップツーの扱う求人案件はプロダクトデザイナーが最も多く半数以上を占めます。プロダクトデザイナーの求人内容を企業様にヒアリングに行くと、やはり手描きスケッチの重要性を切に感じます。もう一方は、3D-CADおよびレンダリング能力。他にも製造の知識や構造、機構、交渉能力等々ありますが、まずは手描きと3D。

ある企業の方が、こんな話をしていました。

「『手描き』と『3D』は車の両輪みたいなもので、どちらも同じように大事。但し、今回の募集は20代の若手希望なので、まずは手描きスケッチを重視する。3D-CADは入ってからいくらでも教えられるけど、手描きは教えられないから。」

なお、ここでいう手描きスケッチとは、サムネイルやアイディアスケッチのことです。初期段階でサッと描いて思考を広げるラフなスケッチの能力が求められます。(カーデザイナーだけは、Photoshop等で色を付けたスケッチが求められます)

さらに最近多くのメーカーでは、UXデザイン、サービスデザインの分野で初期段階にアイディア出しのディスカッションをする際、アイディアをサッと絵にしてくれるデザイナーが重宝されている、とお聞きしています。(富士通ではこうした手法を「グラフィックレコーディング(グラレコ)」と呼んでいるそうです)

そこで今回は、手描きスケッチの参考になる書籍をいくつかご紹介します。(タイトル部分をクリックするとAmazonに飛びます)

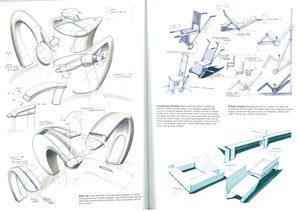

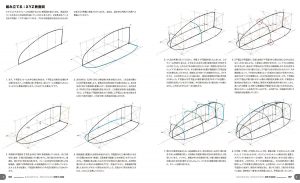

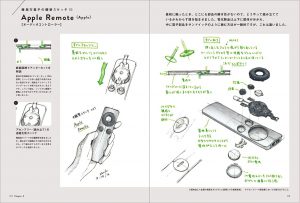

How to Draw -オブジェクトに構造を与え、実現可能なモデルとして描く方法

この本は線画でさまざまなものをスケッチできるようになることに重点が置かれた本です。上記の画像のように、正確な形状を正確にパースを取って描くための説明が非常に丁寧に載っています。また、飛行機と『車輪付きの乗り物』についてはかなり詳しく掲載されています。カースケッチではなく、「車輪付きの乗り物」と書いたのは、表紙にもあるように全く新しい乗り物を描けるように指導されているからです。飛行機もアニメや未来設定でも使えそうな飛行体が多数掲載されています。一方で、着色方法にほとんど触れていません。

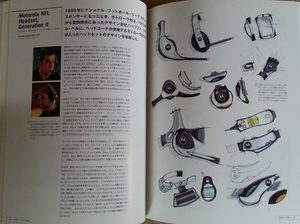

アイデア&プロセスの法則 プロダクトデザイン

IDSA (編集), Lynn Haller (原著), Cheryl Dangel Cullen (原著) 出版社: 毎日コミュニケーションズ

この本は世界中の数多くのヒット製品について、発想段階からサムネイル、アイディアスケッチ、レンダリング、ラフモデル等まで掲載されています。中には驚くほど雑なサムネイルもあり、この商品がこんなラフな絵から生まれたんだ、と妙な感慨を覚えます。もちろん、手描きスケッチも豊富です。

Sketching: Drawing Techniques for Product Designers

Koos Eissen (著), Roselien Steur (著) 出版社: Bis Pub

こちらは英語ですが、厚さが3cm近くあります! ラフスケッチに重点を置いており、まさにぴったりな内容です。さまざまな海外のデザイン事務所がラフスケッチを掲載しています。スケッチの描き方、パースの付け方や影の付け方等、細かく説明があります。

英語が読めればきっとわかりやすいと思います。(私は英語は得意ではないのですが、大量の絵を見ているだけでも勉強になります。)

デザインの発想から表現 プロダクトデザインスケッチ

清水 吉治 (著) 出版社:日本出版サービス 言わずと知れた日本のマーカースケッチの第一人者、清水吉治先生の本です。

言わずと知れた日本のマーカースケッチの第一人者、清水吉治先生の本です。

数ある清水先生の本の中でも手描きスケッチのテーマではこの本をお勧めします。後半にキヤノン、セイコーエプソン、富士フイルム、日野自動車、富士重工、タニタのインハウスデザイナーが描いたラフスケッチが載っているからです。

本来は門外不出でしょうが、清水先生だからこそ掲載できたのであろう貴重な資料を見ることができます。

手描きスケッチの重要性II(+ 参考書籍)

きれいな完成予想図はコンピュータツールを使ったレンダリングでOKです。しかし手描きのラフスケッチは考えるための道具であり、かつ相手(クライアント、同僚、上司、他部署)に伝えるコミュニケーションツールでもあります。

***************

ある企業に就職希望者のポートフォリオを持参して説明に行った時のこと。

そしてその候補者は書類選考を通過しました。

さらに、その次の面接でのこと。その担当デザイナーが就職希望者に、「突然ですが、そこのホワイトボードに簡単でけっこうですので○○のラフスケッチを描いてみてもらえますか」

○○には製品の種類が入ります。その会社は○○の専門メーカーだったので、そこに入ればその製品をデザインすることになります。

面接終了後にその担当者に聞いたところ、「ホワイトボードは描きづらいのでうまく描けないかもしれないが、それでも描いてもらうことでどの程度の理解があるかがわかる」とのことでした。

絵を重視するというのは、絵の上手い下手じゃないんですよ。

デザインを発想するところでは、生身の人間が、手を使いながらものを描く、そして描くことで頭を活性化する──それが大事なんですよね。

(中略)

ただ、僕たちはデザイナーだから、何のためのスケッチなのかを忘れてはいけない。

僕たちにとって絵は、的確に、速く、相手を説得するためのコトバなんです。

だから学生にも、僕らの絵は記号でいい、と言ってるんですよ。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

自分の意思を「的確に」伝え、相手を説得するには、やはり練習が必要です。

参考になるスケッチの本をさらに3冊ほどご紹介します。(タイトル部分をクリックするとAmazonに飛びます)

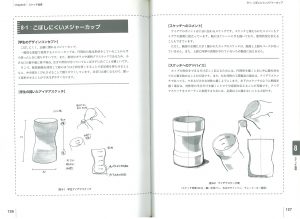

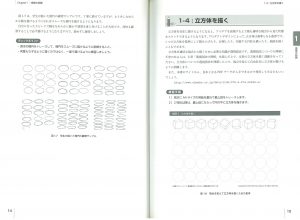

プロダクトデザインのためのスケッチワーク

この本は元パナソニックのデザイナーで、芝浦工業大学 デザイン工学部の教授である増成氏が書いた本です。最も大きな特徴は、芝浦工大という美術を全く勉強していない学生に対して教えているので、まっすぐな線の引き方、丸の書き方、その練習の仕方から丁寧に教えてくれているところです。まだスケッチに慣れていない人は、意外とまっすぐに線を書けないですよね。でも実際のデザインの現場で線が曲がっていると、「ここってなんでRつけてるの?」と質問されてしまいます。「いや、そこは直線です」と答えると、「じゃあそう書いてよ」と怒られます。。。また、最後の方に「スケッチ指導」という章があります。こちらもとても良いのですが、芝浦工大の学生が書いたアイデアはあるけど説明できていないスケッチを、増成先生がシンプルな修正で見事に意図が伝わるように書いています。この本は特にスケッチが苦手な人、美大を受験していない人におすすめです。

Design Sketching

KEEOS Design Books (Klara Sjölen and Erik Olofsson)

英語のスケッチの本ですが、スウェーデンのデザイン学校が中心となって作ったようです。

他の本との違いとしては、それぞれのスケッチに何を使って描いたかが記載されている点。例えば「青鉛筆」だったり「黒鉛筆、ボールペン、マーカー、楕円定規」「黒鉛筆、Painter」「ペン、マーカー、Photoshop」等。

おそらくその学校の学生のスケッチでしょうが、手描き説明用スケッチをメインとして構成しているので、とても参考になります。また、最終章でマーカーで簡易に陰影だけをつけたラフスケッチの描き方を、ステップバイステップで解説しています。

※日本のAmazonでは扱っていないようです。。。本のタイトルに貼ったリンクは海外のAmazonのサイトに飛びます。

気になるモノを描いて楽しむ 観察スケッチ

檜垣万里子 (著)

こちらは少し変わったスケッチです。twitter等で「#観察スケッチ」で検索するとたくさんの方々が身近な商品を観察してその構造を丁寧に描いた手描きのスケッチが多数出てきます。

この本は、その中でも特に数多くの素晴らしいスケッチをアップしていたプロダクトデザイナーの檜垣万里子氏の「観察スケッチ」を集めた本です。特に学生さんや若いデザイナーは、ぜひ参考にして自分でも描いてみていただきたい!描くだけでスキルアップになります。転職したいという方で「現職では希望の分野の製品ができない」という方も多いのですが、その分野を希望している、という気持ちをポートフォリオに示せると強いです。

今後転職したい分野の製品を「観察スケッチ」で研究・分析して、多数掲載しておけば、「当社の分野は未経験だが、いろいろと勉強しているから入ってから即戦力になるまで早そうだ」と思ってもらえると思います。

どんな職種でも採用試験で面接を必ず行うのは、候補者のコミュニケーション能力を知るためです。デザイナーは言葉に加えて、絵でもコミュニケーションします。絵によるコミュニケーションは、言葉がわからなくても世界共通に通じるという利点もあります。これもデザイナーの強みだと思います。

ポートフォリオには、最終レンダリングだけでなく初期段階の手描きアイディアスケッチを加えることを強くお勧めします。

<追記>

手描きスケッチと言っても、必ずしも紙と鉛筆やマーカーだけを示すわけではありません。ある自動車メーカーのデザイナーの方から「手描き能力」といわれたのは、「ペンタブを使ったPhotoshop上でのカースケッチの能力」でした。

※マーカー=古いというのも正確ではありません。多くの企業は着色はPhotoshop等ですが、ある最先端の企業では「ある段階ではマーカーでのスケッチを現在も採用している」とのことでした。また、某化粧品メーカーの中途採用の課題は、「当社ブランド○○で、コンパクト、ボトル等をデザインしてください。2週間後、来社いただきプレゼンしていただきます。ただしPC禁止!着色もマーカーや色鉛筆等を使うこと。途中のスケッチも持参すること。」というものです。

業界による違い

転職紹介の仕事をしていると、業界によって求められる人材が全く異なると感じます。A社では非常に高評価だった人が、B社では受からないという状況がよくあります。以下に業界ごとの一例を上げます。

採用試験ではこのような能力を、新卒や若い方は潜在能力として感じさせられるか、中堅以上では実務経験として提示できるかどうかが合否の分かれ目になります。

(同じ業界内でも企業や、その時にいる他のメンバーによっても異なります。構造に強いメンバーが多い場合はスタイリング重視のデザイナーを求める等です)

自動車関連

デザイナーとモデラーが分業していることもあり、デザイナーは感情に訴える魅力的なスタイリングデザイン、それを表現するスケッチスキル、自動車を360度から表現できるスケッチスキルが求められる。また、大変複雑な曲面を扱うのでそれを理解できる高い立体認識能力も必要。エクステリア(外観)とインテリア(内装)が分業されており、中堅の募集では適した経験がなければ採用してもらえない。

デザイナーとモデラーが分業していることもあり、デザイナーは感情に訴える魅力的なスタイリングデザイン、それを表現するスケッチスキル、自動車を360度から表現できるスケッチスキルが求められる。また、大変複雑な曲面を扱うのでそれを理解できる高い立体認識能力も必要。エクステリア(外観)とインテリア(内装)が分業されており、中堅の募集では適した経験がなければ採用してもらえない。

自動車デザイナーの中途採用では、そもそも自動車デザイン実務経験者以外は門前払いとなることが多い。

また、先行提案と量産経験が区別されており、例えば量産経験者を求める求人で、先行提案(モーターショー等のショーカー)ばかりをデザインしてきた方はその理由で落ちることもある。

ほぼ全ての会社で、実技試験があるのも特徴。

3Dモデラー(デジタルモデラー・CASモデラー)は、デザイナーが描いたスケッチを複雑な自動車の条件を踏まえつつ実際の立体形状に3D-CADを駆使して落とし込んでいく。そうした3Dスキルと高い立体認識能力が必須。クレイモデラーはインダストリアルクレイ(デザイン用粘土)を使ってデザイナーの思い描く形を立体形状に具現化する。同様にクレイを思い通りの形状に削り出すスキルと高度な立体認識能力が必要。

こちらもほぼ全ての会社で実技試験がある。デザイナーと違い、家でやることができないので1日から数日かけて行われる。

カラー(CMF)デザイナーはコンセプトに沿ったカラーリングを提案する能力と、それをデザインに興味のない経営陣が納得するような理由づけができることが必要。理由づけ(コンセプト立て)は、メーカーにいて経験したことがないと難しいため、こちらもメーカー経験者を求められることが多い。

※自動車デザイナーの方も、登録時は「プロダクトデザイナー」で登録した方が採用側の検索にヒットしやすいです。

家電

スケッチで描いた形状をエンジニアと協議しつつ、3D-CADで実際の形状に落とし込む。仕上げはデータをレンダリングソフトにもっていき、レンダリングする。大企業であれば派遣社員の3Dモデラーがいる場合があるが、ほとんどの企業ではデザイナーも3D-CAD能力が必須。また、デザインコンセプト立案のためのリサーチや、CMFの新技術情報の収集、トレンド把握にもかなりの時間を割いている企業が多い。

スケッチで描いた形状をエンジニアと協議しつつ、3D-CADで実際の形状に落とし込む。仕上げはデータをレンダリングソフトにもっていき、レンダリングする。大企業であれば派遣社員の3Dモデラーがいる場合があるが、ほとんどの企業ではデザイナーも3D-CAD能力が必須。また、デザインコンセプト立案のためのリサーチや、CMFの新技術情報の収集、トレンド把握にもかなりの時間を割いている企業が多い。

(そもそも日本の大企業では、家電よりもB to B製品にシフトしているので、大企業での募集は非常に狭き門となっている。基本的には他社で家電製品をデザインしてきた人でなければ受からない)

中企業、新興企業であればとにかくスピードが重要。パーツレベルまでデザイナーが3Dで作りこみ、そのまま製品化して時間短縮している企業もあれば、逆にデザイナーはIllustratorで二面図やイメージ画だけ描いて、あとは製造を担当する中国企業が3Dにして試作してしまう、というケースがある。

そもそも、デザイナーを社内に置かずにデザイン事務所に外注しているケースも多い。求められる能力は、大企業では同業製品のデザイン経験、特にコンセプト立案のためのリサーチや分析を深くしている企業が多いため、そうした経験のある方。また、電気部品を内蔵する製品のデザイン経験がないとそれを理由にはじかれることがよくある。最近ではUXデザインの視点で上流から下流まで提案できること、をポイントにする企業も多い。

医療業界

流れ自体は概ね家電と同様。しかし最も大きなポイントとしては、見た目で選ばれる製品ではないため、いかに医師と患者が使いやすいデザインができるか、という点をベースにデザインする点。患者はまだわかるが、医者になることはできないので、それを医療現場を再現したり、忙しい医師にヒアリングの機会を設けたりしてそれをヒントにデザインを向上させる。また、医療業界特有のさまざまな制約条件があり、それをクリアしないと発売できないため、デザイナーが望んだ形状に全くならないことが多々ある。それをクリアしつついかに使いやすいデザインに近付けるかが重要。一つ一つの製品サイクルが長いことも特徴。

流れ自体は概ね家電と同様。しかし最も大きなポイントとしては、見た目で選ばれる製品ではないため、いかに医師と患者が使いやすいデザインができるか、という点をベースにデザインする点。患者はまだわかるが、医者になることはできないので、それを医療現場を再現したり、忙しい医師にヒアリングの機会を設けたりしてそれをヒントにデザインを向上させる。また、医療業界特有のさまざまな制約条件があり、それをクリアしないと発売できないため、デザイナーが望んだ形状に全くならないことが多々ある。それをクリアしつついかに使いやすいデザインに近付けるかが重要。一つ一つの製品サイクルが長いことも特徴。

某医療機器企業のデザイン部長に聞いたところによれば、同社では何人か家電業界から転職者を受け入れたが、ベテランクラスになると全く常識が通じないので戸惑ってしまい、結局短期間で転職してしまったとのこと。それほど業界での違いは大きいとのことだった。

生活用品

商品企画を半ば兼ねていることが多く、企画力、コスト意識が大変重要。材料、樹脂に対する知識や成型に関する知識も他業界よりも強く求められる。可動する製品も扱っている会社であれば、ギミック(部品の動きをどうやって実現するか)に対する知識も重要。また、一人当たりが扱う製品数が多く、ある生活用品メーカーの転職希望者のポートフォリオには、数百におよぶ製品化実績が掲載されていた。その方はいかに整理して掲載するかに苦労していた。

商品企画を半ば兼ねていることが多く、企画力、コスト意識が大変重要。材料、樹脂に対する知識や成型に関する知識も他業界よりも強く求められる。可動する製品も扱っている会社であれば、ギミック(部品の動きをどうやって実現するか)に対する知識も重要。また、一人当たりが扱う製品数が多く、ある生活用品メーカーの転職希望者のポートフォリオには、数百におよぶ製品化実績が掲載されていた。その方はいかに整理して掲載するかに苦労していた。

家電と同様、デザイナーが3Dまで作りこむ企業もあれば、Illustrator二面図やイメージ画だけで十分な企業もある。布製品も扱っている企業は二面図のみの企業が多い。

玩具/文具

生活用品に近いが、さらに商品企画力、ギミック提案力、コスト意識が求められる。また、入社後に製品安全の基準をきっちりと教え込まれる。玩具と文具は企画部分や大きく異なるが、スキル的には近いものがある。なお、玩具というとネフのようなおしゃれな玩具を夢見ていたのに、実際に入ってみると機関車トーマスやアンパンマン、ミッキーを商品につけただけで大ヒットしてしまうことにショックを受ける方も多い。

生活用品に近いが、さらに商品企画力、ギミック提案力、コスト意識が求められる。また、入社後に製品安全の基準をきっちりと教え込まれる。玩具と文具は企画部分や大きく異なるが、スキル的には近いものがある。なお、玩具というとネフのようなおしゃれな玩具を夢見ていたのに、実際に入ってみると機関車トーマスやアンパンマン、ミッキーを商品につけただけで大ヒットしてしまうことにショックを受ける方も多い。

腕時計

流れ自体は家電製品に近いが、細かい製品のデザイン経験が求められる。また、3D-CADでの立体デザイン能力に加え、ファッション的なセンスが重要で、男性向け、女性向けのデザインを描き分ける能力が求められる。また、非常に細かいデザインの為、寸法を10倍にしてデザインする企業もある。

流れ自体は家電製品に近いが、細かい製品のデザイン経験が求められる。また、3D-CADでの立体デザイン能力に加え、ファッション的なセンスが重要で、男性向け、女性向けのデザインを描き分ける能力が求められる。また、非常に細かいデザインの為、寸法を10倍にしてデザインする企業もある。

100年以上前から基本形状は変わっていないが、常に新鮮なデザインを求められる難しさがある。

デザイン事務所

デザイン事務所は、手掛ける商品によって上記のそれぞれの能力が求められる。多くのデザイン事務所がメインとしている分野があるため、基本的にはそこに合う方。しかし、「実は今医療機器のデザイン依頼が入ってきていて、今後増えそうなので医療機器分野の経験はプラスになる」というようにメインとなっていない分野でも採用になる可能性がある。また基本的に3D必須。

デザイン事務所は、手掛ける商品によって上記のそれぞれの能力が求められる。多くのデザイン事務所がメインとしている分野があるため、基本的にはそこに合う方。しかし、「実は今医療機器のデザイン依頼が入ってきていて、今後増えそうなので医療機器分野の経験はプラスになる」というようにメインとなっていない分野でも採用になる可能性がある。また基本的に3D必須。

以上、あくまで一例ですが、このように千差万別です。また、もっと大きな枠で「大きな製品の経験」「小さな製品の経験」というのも全く異なるため、ある手のひらサイズの製品のメーカーの採用試験では、自動車のような大きな製品デザイン経験のみだった方がその理由で落とされたことがありました。

異なる業界に転職するために一つアドバイスです。

多くの方はポートフォリオに自分が手掛けた商品の最終形状を載せてくるのですが、最終形状の見方は上記のように業界によって異なります。

従って、そこに至るプロセスまでをポートフォリオに載せることが非常に重要です。最終形だけでは担当者が判断できません。プロセスまで掲載してもらえれば、自社の業界での内容に変換して判断することができます。手描きスケッチはもちろんのこと、途中での発泡モックや部分的な検討、さらには他部署との意見の衝突をこのように回避した、等のエピソードを載せても効果があります。

若い方は、学生時代のポートフォリオを別添資料として合わせて出すことをお勧めします。わざわざポートフォリオに組み込まなくても、別冊で十分です。現在の仕事と違う側面が見せられるので、プラス効果があります。

第3回目「手描きスケッチのコツ、業界による必須スキル」は、以上です。

また、以下の「番外編」では、かなり以前に掲載した内容から、今でも通用する事項をまとめて掲載しております。

ご参考まで、お時間ありましたらご覧ください。

「職務経歴書・ポートフォリオ作成のコツ(番外編)」

弊社では、転職をお考えのデザイナー様を対象に、個別の転職相談を行っております。

ぜひ、私たちのような転職エージェントをご活用ください。

・転職するかどうかの相談

・職務経歴書、ポートフォリオの作成アドバイス

・企業選びや業界情報 ・面接対策

・面倒な日程調整 ・条件交渉、入社日交渉

など、転職活動をていねいにサポートさせて頂きます。

もちろん、すべて無料です。(入社した際に企業から紹介料をいただいております)

まだ転職するかどうか迷っている段階でも構いません。

お気軽にご連絡頂けると幸いです。

※申し訳ありませんが、学生の方・デザイナー実務未経験の方は、当社の対象外となります。

PAGE TOP

PAGE TOP