通常はデザイナー全般に共通する内容が多いですが、今回はプロダクトデザイナー(アプリではなく自動車・家電・雑貨等の物理的なプロダクト)に向けた記事で、「手描きスケッチ」についてです。(紙と鉛筆やマーカーだけでなく、ペンタブとアプリを使っても手描きスケッチです)

※過去に掲載した内容を加筆したものです。一気に読みたい方はこちら。

きれいな完成予想図は3Dを使ったレンダリングでOKです。しかし手描きのラフスケッチは考えるための道具であり、かつ相手(上司、同僚、時にはクライアントも)に伝えるコミュニケーションツールでもあります。

***************

ある企業の選考担当のデザイナーの方と話していた時のこと。候補者のポートフォリオの手描きラフスケッチを見た感想で、「彼は絵が描ける方ですね。うちの製品は円の部品が多いので、この楕円を見ればある程度能力がわかります」

そしてその候補者は書類選考を通過しました。

その方は、こんなことも言っていました。

「絵を重視するというのは、絵の上手い下手じゃないんですよ。

デザインを発想するところでは、生身の人間が、手を使いながらものを描く、そして描くことで頭を活性化する──それが大事なんですよね。

(中略)

ただ、僕たちはデザイナーだから、何のためのスケッチなのかを忘れてはいけない。

僕たちにとって絵は、的確に、速く、相手を説得するためのコトバなんです。

だからインターンの学生にも、僕らの絵は記号でいい、と言ってるんですよ」

***************

一次面接では、事前に課題が出され、2週間後に対面でデザイン案をプレゼンする、という形式がよくあります。その際に、多くの企業が途中のラフスケッチもできるだけたくさん持ってくるように言われます。

そのラフスケッチは、アイデア発想の豊富さを見ています。例えば選択したデザインが無機質でシンプルな形だったとしても、途中段階として有機的な形や複雑な形が出ていれば、そうした発想の「幅」を見ることができます。

逆に落とされがちなのが、全くラフを書かずに完成デザインだけの人。

課題はたいていが自社の製品なので、候補者が作成したデザイン案は、毎日毎日その製品に向き合っている企業のデザイナーから見れば、穴や見落としがあることが多いです。そうした時に、完成デザイン1案のみだけだと、何も反論できなくなって見送りになることが多いです。

それが途中ラフでいろいろな案があると、先方から、「こっちの案、良さそうですね。なぜこれを落としたんですか?」などと話が広がり、復活することが良くあります

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

自分の意思を「的確に」伝え、相手を説得するには、やはり練習が必要です。

参考になるスケッチの本をさらに3冊ほどご紹介します。(タイトル部分をクリックするとAmazonに飛びます)

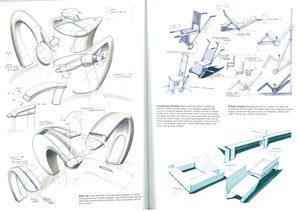

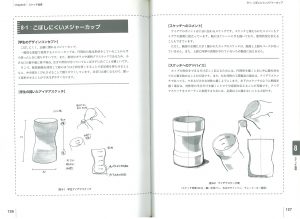

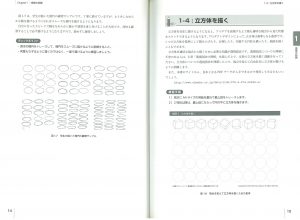

プロダクトデザインのためのスケッチワーク

この本は元パナソニックのデザイナーで、芝浦工業大学 デザイン工学部の教授である増成氏が書いた本です。最も大きな特徴は、芝浦工大という美術を全く勉強していない学生に対して教えているので、まっすぐな線の引き方、丸の書き方、その練習の仕方から丁寧に教えてくれているところです。

まだスケッチに慣れていない人は、意外とまっすぐに線を書けないですよね。でも実際のデザインの現場で線が曲がっていると、「ここってなんでRつけてるの?」と質問されてしまいます。「いや、そこは直線です」と答えると、「じゃあそう書いてよ」と怒られます。。。

また、最後の方に「スケッチ指導」という章があります。こちらもとても良いのですが、芝浦工大の学生が書いたアイデアはあるけど説明できていないスケッチを、増成先生がシンプルな修正で見事に意図が伝わるように書いています。この本は特にスケッチが苦手な人、美大を受験していない人におすすめです。

Design Sketching

KEEOS Design Books (Klara Sjölen and Erik Olofsson)

英語のスケッチの本ですが、スウェーデンのデザイン学校が中心となって作ったようです。

他の本との違いとしては、それぞれのスケッチに何を使って描いたかが記載されている点。例えば「青鉛筆」だったり「黒鉛筆、ボールペン、マーカー、楕円定規」「黒鉛筆、Painter」「ペン、マーカー、Photoshop」等。

おそらくその学校の学生のスケッチでしょうが、手描き説明用スケッチをメインとして構成しているので、とても参考になります。また、最終章でマーカーで簡易に陰影だけをつけたラフスケッチの描き方を、ステップバイステップで解説しています。

※日本のAmazonでは扱っていないようです。本のタイトルに貼ったリンクは海外のAmazonのサイトに飛びます。

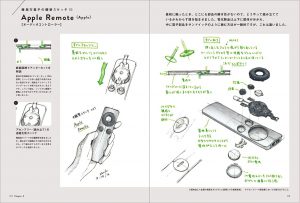

気になるモノを描いて楽しむ 観察スケッチ

檜垣万里子 (著)

こちらは少し変わったスケッチです。twitter等で「#観察スケッチ」で検索するとたくさんの方々が身近な商品を観察してその構造を丁寧に描いた手描きのスケッチが多数出てきます。

この本は、その中でも特に数多くの素晴らしい観察スケッチをアップしていたプロダクトデザイナー檜垣万里子氏の「観察スケッチ」を集めた本です。

特に学生さんや若いデザイナーは、ぜひ参考にして自分でも描いてみていただきたい!

描くだけでスキルアップになります。転職したいという方で「現職では希望の分野の製品ができない」という方も多いのですが、その分野を希望している、という気持ちをポートフォリオに示せると強いです。

今後転職したい分野の製品を「観察スケッチ」で研究・分析して、多数掲載しておけば、「当社の分野は未経験だが、いろいろと勉強しているから入ってから即戦力になるまで早そうだ」と思ってもらえると思います。

どんな職種でも採用試験で面接を必ず行うのは、候補者のコミュニケーション能力を知るためです。デザイナーは言葉に加えて、絵でもコミュニケーションします。絵によるコミュニケーションは、言葉がわからなくても世界共通に通じるという利点もあります。これもデザイナーの強みだと思います。

ポートフォリオには、最終レンダリングだけでなく初期段階の手描きラフスケッチ、アイディアスケッチを加えることを強くお勧めします。

<次回は企業からの返事が遅い理由について、の予定です>

(下村航)

当社では転職希望の方に無料でポートフォリオ、職務経歴書と履歴書のアドバイスをしておりますので、ぜひお気軽にご登録ください。申し訳ございませんが学生の方・未経験の方は対象外です。

登録フォーム

▼求人情報はこちらから▼

求人情報ページへ

デザイナー転職紹介、人材紹介、求人募集のビートップツー

Twitter始めました! @bt2net

PAGE TOP

PAGE TOP